De l’Alsace à Cholet

Toujours dans la collection des rouges, je reviens sur des tissus totalement associés à cette couleur.

Je parle de tissus dont l’image est accolée à une région, un territoire, une histoire. Je vous ai parlé du vichy mais je ne pourrais pas mettre de côté les kelschs alsaciens et les mouchoirs de Cholet.

Dans l’imaginaire collectif, les kelschs alsaciens sont rouges et bleus. C’est vrai depuis qu’au XVIIIème, on a commencé à teindre les fils avec la garance. Auparavant, le tissus alsacien est uniquement bleu, travaillé au cœur de terres où l’on cultive le pastel. On dit aussi que les protestants utilisaient les carreaux bleus et les catholiques, les rouges. Quoi qu’il en soit, l’indigo prendra la place du pastel, avec des tons bleus bien marqués. Le tissu est simple, rustique. Lin, chanvre, métis ou coton, il est surtout reconnaissable à ses carreaux. Depuis des siècles, c’est un travail d’hiver pour les paysans qui le travaillent à la mauvaise saison. Au XIXème, le travail à façon se développe. On l’a également vu pour le travail de la broderie au fil d’or ou la dentelle au fuseau. Ici, les fils sont livrés au début de l’hiver et les toiles seront reprises à la fin de la mauvaise saison. On tisse en famille, véritable complément indispensable pour la survie de familles.

De très beaux kelschs étaient travaillés à Muttersholtz par une famille de tisserands, les GANDER. Je me souviens avoir travaillé leurs matières, leurs lins de grande qualité. Cette entreprise portait un savoir faire de 7 générations et le dernier maillon travaillait la matière depuis plus de 40 ans. Dans sa boutique, on voyait les métiers travailler, on sentait le tissu et les carreaux de toutes tailles se mêlaient. Faire des confections avec ces kelschs était l’assurance d’un très beau tombé et d’une tenue dans le temps. C’était une époque ou on parlait « décoration » et non « déco ». C’était un temps où la qualité primait sur le prix : on achetait pour que cela dure, on comparait les matières pas seulement l’image que cela donnait. Voilà l’image qui est collée pour moi à cette matière.

Parler de cette matière c’est aussi évoquer la formation. Les métiers à tisser Gander se sont arrêtés, faute de repreneurs. Pas de jeunes pour reprendre le flambeau de cet artisanat. Il est clair que les conditions de travail de l’artisanat ne sont pas celles d’autres filières; Il faut avoir le feu sacré pour apprendre toutes les techniques, savoir faire depuis la couleur jusqu’au produit fini. Personne n’a souhaité se former, prendre le relai lorsque Monsieur Gander a cessé la fabrication. Mais tout le monde pleure la fin de la production. Notre monde change, évolue et il semble que la production puisse repartir de façon plus industrielle. Peut être que c’est là, la réponse de nos temps pour que ces produits terroir continuent a bercer nos intérieurs. Plusieurs passionnés en Alsace se mobilisent pour faire renaître cette fabrication.

Soyons vigilants, encourageons si nous le pouvons cette fabrication en achetant les tissages faits sur nos terroirs.

Parler des carreaux alsaciens, me conduisent aussi à penser aux mouchoirs de Cholet. Depuis le XVIIIème, la fabrication se fait au cœur de la ville. D’abord dans les caves semi-enterrées des maisons, la production va s’industrialiser tout au long du XIXème siècle. Si vous allez à Cholet, visitez le musée textile, très bien fait qui vous montre les machines en marche pour la fabrication de ces célèbres carrés.

Tout comme le kelsch porte en lui l’histoire de sa région, le mouchoir de Cholet porte l’histoire de la Vendée. Lors de la bataille de Cholet en 1793, Henri de la Rochejaquelein ce très jeune chef du parti du Roy pendant la contre révolution, se bat avec une bravoure hors du commun portant trois mouchoirs sur lui: un sur son couvre chef, un sur le cœur figurant le cœur vendéen, et un autour de la taille. Nul dans son armée ne devait le perdre de vue, et tous devaient savoir qu’il était en première ligne sur le front, fidèle à son ordre lancé aux troupes : « Si j’avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs vengez-moi! ». Blessé dans la bataille, le mouchoir se teinte de pourpre, le sang du futur martyr des royalistes dans leur quête de sauvetage de la monarchie. Symbole tragique d’une mort annoncée qui survient le 28 janvier 1794 à proximité de Cholet, le mouchoir gardera une empreinte rouge indélébile de cette journée macabre, qui le fera entrer dans l’Histoire.

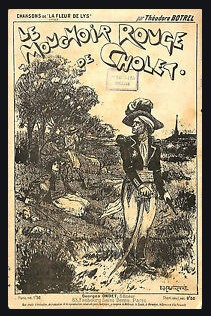

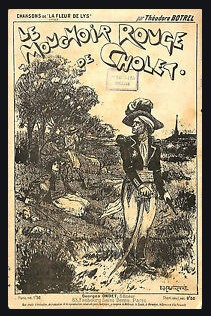

C’est Théodore Botrel qui va mettre en musique l’histoire du mouchoir lorsqu’il écrit une chanson de commande à la gloire des Vendéens, commandée par les cercles royalistes. Tout le lyrisme du chanteur est là à la gloire d’une cause régionale.

Un industriel s’empare de cette histoire et produit un mouchoir rouge et blanc qui devient symbole de la ville. Et, comme pour le Beaujolais nouveau, du marketing, de la promotion et c’est parti pour construire une belle histoire industrielle et commerciale qui s’arrêtera au début du XXIème siècle. Le mouchoir a usage unique détrône les mouchoirs tissus et les métiers se taisent. Heureusement, le musée du textile de CHolet est a conservé et vous pouvez tout comprendre de cette fabrication si vous visitez ce bel endroit.

Toute cette histoire des vendéens est aussi racontée dans un roman Les Mouchoirs rouges de Cholet de Michel Ragon pour vous plonger au cœur de la vie paysanne au XVIIIème.

Ecoutez : https://www.youtube.com/watch?v=aIos2_226u0

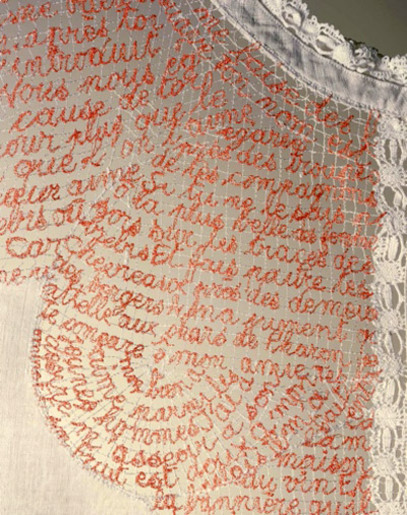

J‘avais acheté pour ta fête

Trois petits mourchoirs rouges de Cholet

Rouges comme la cerisette

Tous les trois, Ma mie Annette

Oh qu’ils étaient donc jolis

Les petits mouchoirs de Cholet…

Ils étaient là, dans ma poquette

Dans mon vieux mouchoir blanc… si laid !

Et chaque nuit, la guerre faite

Dans les bois, ma mie Annette

En rêvant de toi, je rêvais

Aux petits mouchoirs de Cholet !

Les a vus, Monsieur de Charette

Les voulut : je les lui donnai…

Il en mit un dessus sa tête

Le plus biau, ma mie Annette

C’était le plus fier des plumets

Le petit mouchoir de Cholet !

Fit de l’autre une cordelette

Pour pendre son sabre au poignet

Fit du troisième une bouclette

Sur mon coeur, ma mie Annette

… Et tout le jour les Bleus visaient

Le petit mouchoir de Cholet !…

Ont visé le coeur de Charette…

… Ont troué… celui qui t’aimait…

Et je vas mourir, ma pauvrette

Pour mon Roy, ma mie Annette ! …

Et tu ne recevras jamais

Tes petits mouchoirs de Cholet !…

Mais, qu’est-ce là, dans ma poquette !

C’est mon vieux mouchoir blanc… si laid !

Je te le donne pour ta fête

Plein de sang, ma mie Annette,

Il est si rouge qu’on dirait

Un mouchoir rouge de Cholet !