LA LESSIVE

Une insomnie doit avoir du bon : elle a fait remonter dans ma mémoire cette nuit, ces pages du livre de Pierre Jakez Helias sorti en 1976 et lu plus tard ! Mais ce livre démarre par quelques pages imprimées dans ma mémoire.

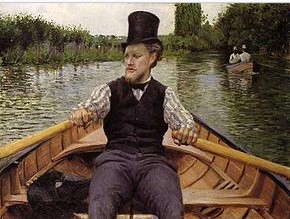

« On avait des chemises de toile pour le dimanche. Une quelquefois, deux. Mais on ne se plaisait pas trop dedans. Elles ne tenaient pas au corps, elles glissaient dessus. Elles étaient trop minces, on avait l’impression d’être nu. Heureusement, il y avait le gilet à deux pans croisés, montant au ras du cou et descendant largement jusqu’aux reins pour vous garantir en toutes saisons, les jours de fêtes. Mais rien ne valait les chemises de chanvre pour le travail quotidien. Elles buvaient votre sueur généreusement et sans vous refroidir. Elles étaient les cottes de mailles des misérables chevaliers de la terre. A être portées jour et nuit, elles m’apparaissaient guère plus grisâtres à la fin de la semaine qu’au début. Une bénédiction je vous dis. Mais il fallait en avoir beaucoup parce qu’on ne faisait la lessive que deux fois par an, au Printemps et à l’Automne. Quand on en dépouillait une, toute raidie par la terre et l’eau de votre cuir, on la jetait sur le tas des autres, dans quelque coffre ou un coin d’appentis. Là, elle attendait la grande lessive d’avril ou septembre. Et tout recommençait.

La grande lessive était une corvée d’importance pour les femmes. Comme toutes les besognes sérieuses, elle durait trois jours qui correspondaient, dans l’ordre,au purgatoire,à l’enfer et au paradis.

Le premier jour, on entassait le linge dans d’énormes baquets de bois que l’on recouvrait d’une linsel skloagerez, sorte de drap de chanvre tissé très gros et donc poreux. Sur ce linceul,on répandait largement une couche de cendres préalablement tamisées avec soin. on faisait chauffer des chaudronnées d’eau et on jetait cette eau bouillante sur les cendres qui allaient tenir lieu de lessive à défaut de savon ou d’autres produits, alors inconnus ou trop chers. L’eau se chargeait de cendres et passait à travers le tissu grossier pour aller imprégner et détremper les linges à laver. On laissait la chimie faire son effet pendant la nuit. Le jour suivant, on chargeait le tout sur une charrette et

on le conduisait au lavoir.

Là, les femmes du village et des environs, armées de leur battoir, venaient apporter leur aide , à charge de revanche. Elles battaient le linge depuis l’aube jusque vers les quatre heures de l’après midi , sans autre chose dans le corps que la soupe maigre qu’elles avaient avalée avant de partir. Mais les langues ne cessaient pas d’aller bon train. A mesure que les affaires étaient décrassées dans un première eau, elles étaient jetées dans un second lavoir plus petit et plus propre. Quand c’était fini, une femme se dépouillait le bas du corps et descendait dans le lavoir, retroussées jusqu’aux reins,

pour ramasser le linge et le tendre aux autres qui l’essoraient. Il y en eut plus d’une qui prit le coup de la mort pour s’être aventurée, suante, dans l’eau froide.

Puis, la lessive était étendue sur le pré ou la lande voisine, de préférence accrochée aux bouquets d’ajoncs nains où elle séchait mieux qu’à plat, disait-on, où elle blanchissait mieux. Alors seulement on allait manger. Le lendemain, une femme ou deux passaient la journée à surveiller le linge et à le retourner. Quelquefois, la cendre mal tamisée y avait laissé des taches malgré le travail des battoirs.

Il fallait y remédier sous peine de perdre la réputation des lavandières.

Chaque village avait son lavoir , souvent double comme je l’ai dit. Il y en avait plusieurs autour du bourg , chacun d’eux au compte d’une « compagnie qui y avait ses habitudes et se chargeait de l’entretenir.

Les ruisseaux ne manquaient pas. En Avril , on entendait retentir les battoirs dans les vallons. Quand les enfants demandaient quels étaient ces bruits et ces éclats qui les réveillaient de bon matin, on leur disait que c’était le Cavalier du Printemps qui arrivait sur son cheval pour ouvrir les fleurs, faire éclater les bourgeons, aider les plantes à sortir de terre et accomplir mille autres taches dont ils verraient les effets s’ils savaient se servir de leurs yeux. Peut-être même pourraient ils voir le Cavalier à condition de se lever avant le soleil et d’avoir dans la main une certaine graine dont on se disait pas trop bien ce que c’était. En Septembre , le même tapage recommençait, mais plus assourdi.

Le Cavalier du Printemps s’en allait, la bonne saison était finie jusqu’au prochain appel du coucou.

Les 24 chemises de chanvre de mon père ne firent pas connaissance avec son corps. Ma mère y tailla seulement des torchons sans oser le dire à Catherine Gouret qui en aurait pris de l’humeur. C’était en 1913. Déjà le chanvre était entré en désuétude. On pouvait se procurer des chemises de toile grossière dans les foires, les marchés, auprès des merciers ambulants qui parcouraient la campagne. Seul les vieillards restèrent fidèles au chanvre jusqu’à la fin avec les farauds de village et les hommes forts qui se mesuraient encore à la lutte bretonne. La chemise de chanvre était la partie essentielle de leur équipement sportif. On pouvait s’y accrocher à pleines mains sans risque de la déchirer comme on aurait fait d’un quelconque tissu bourgeois. »

Quelques images :

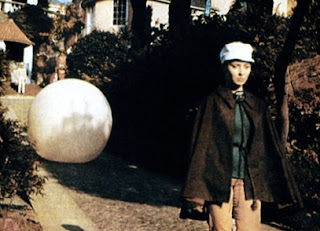

Reportage sur le film tourné par Claude CHABROL §

https://www.youtube.com/watch?v=_6tAZ5_BLhY

Quelques images du film :

https://www.youtube.com/watch?v=a_AxtwkrvPc